2019年5月,中共中央出台《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》,要求大力弘扬胸怀祖国、服务人民的爱国精神,勇攀高峰、敢为人先的创新精神,追求真理、严谨治学的求实精神,淡泊名利、潜心研究的奉献精神,集智攻关、团结协作的协同精神,甘为人梯、奖掖后学的育人精神。这六个方面的精神共同构成了科学家精神的内涵。2020年9月11日,习近平总书记主持召开科学家座谈会并发表重要讲话指出,“科学家精神是科技工作者在长期科学实践中积累的宝贵精神财富”,强调要大力弘扬科学家精神。

回顾过去,在中国革命、建设和改革的各个历史时期,广大知识分子和科研工作者高扬爱国、创新、求实、奉献、协同、育人的伟大旗帜,不畏艰难、勇于攀登、矢志创新,在科技救国、科技立国、科教兴国的道路上发挥了重要作用,做出了重要贡献。进入新时代,科学家精神被列入第一批中国共产党人精神谱系,成为推动科技强国建设的重要动力。面对新形势、新任务、新挑战,我们应该弘扬和传承科学家精神,大力实施创新驱动发展战略,加快实现高水平科技自立自强,以科技创新培育和发展新质生产力,提升全社会科学素养和创新能力,用心用情做好科学家精神对外传播,为科教兴国、科技强国建设提供强大精神动力和智力支持。

科学家精神的形成与发展

科学家精神是如何形成的?这要从科学精神在中国的产生和传播说起,因为科学家精神正是科学精神在科学家身上的投射。

从19世纪末期开始,中国的仁人志士便主张迅速发展科学、弘扬科学精神。1916年,中国近代科学奠基人之一任鸿隽发表《科学精神论》,在中国最早提出“科学精神”的概念。他把“科学精神”称为“科学发生之源泉”,明确提出“科学精神者何?求真理是已”。20多年后,著名科学家竺可桢在《科学之方法与精神》中指出:“近代科学的目标是什么?就是探求真理。科学方法可以随时随地而改换,这科学目标,蕲求真理也就是科学的精神,是永远不改变的。”

新中国成立后,科学技术事业受到前所未有的重视,科学精神多次在中央文件和领导人讲话中提到。1956年1月在中共中央召开的关于知识分子问题的会议上,周恩来同志代表中共中央作了《关于知识分子问题的报告》,提出“向现代科学进军”的口号。1978年3月,邓小平同志在全国科学大会上指出:“科学技术是生产力,这是马克思主义历来的观点。”1988年9月,邓小平同志进一步指出:“马克思说过,科学技术是生产力,事实证明这话讲得对。依我看,科学技术是第一生产力。”1999年12月15日,江泽民同志在致信全国科普工作会议时强调,“要在全社会大力弘扬科学精神、宣传科学思想、传播科学方法,使中华民族的科学文化水平不断提高”。2010年6月7日,胡锦涛同志在全国两院院士大会上发表讲话指出,“必须大力弘扬求真务实、勇于创新的科学精神,在全社会形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好风尚”。

从“向现代科学进军”到“科学技术是第一生产力”,再到大力弘扬科学精神,科技创新的春风从中南海吹到了祖国大地、四面八方,也让广大科技工作者感到责任在肩、使命光荣,推动广大科技工作者不断攻坚克难、勇攀高峰。

一部科学史就是一部科学家的历史。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视科技创新,习近平总书记多次在重要场合强调科学家精神,极大鼓舞和激励广大科学家和科技工作者为建设科技强国作出新的更大的贡献。

2016年5月30日,习近平总书记发出“为建设世界科技强国而奋斗”的号召。从2017年开始,我国将每年5月30日定为“全国科技工作者日”。2020年9月11日,习近平总书记在科学家座谈会上发表讲话指出,“我国科技事业取得的历史性成就,是一代又一代矢志报国的科学家前赴后继、接续奋斗的结果”。

2021年9月,习近平总书记在中央人才工作会议上强调,“广大人才要继承和发扬老一辈科学家胸怀祖国、服务人民的优秀品质,心怀‘国之大者’,为国分忧、为国解难、为国尽责”。2024年6月24日,习近平总书记在全国科技大会、国家科学技术奖励大会和两院院士大会上发表讲话,“希望广大科技工作者自觉把学术追求融入建设科技强国的伟大事业,锐意进取、追求卓越,创造出无愧时代、不负人民的新业绩!”

科学家精神的丰富内涵

科学家精神是广大科技工作者在长期科学研究和实践探索中形成的一种宝贵精神财富,是爱国主义、集体主义、社会主义精神等在科学家身上的集中体现。回顾一百年来我国科技工作者的奋斗史,我国科技事业的发展史,可以清楚地领会科学家精神的丰富内涵。

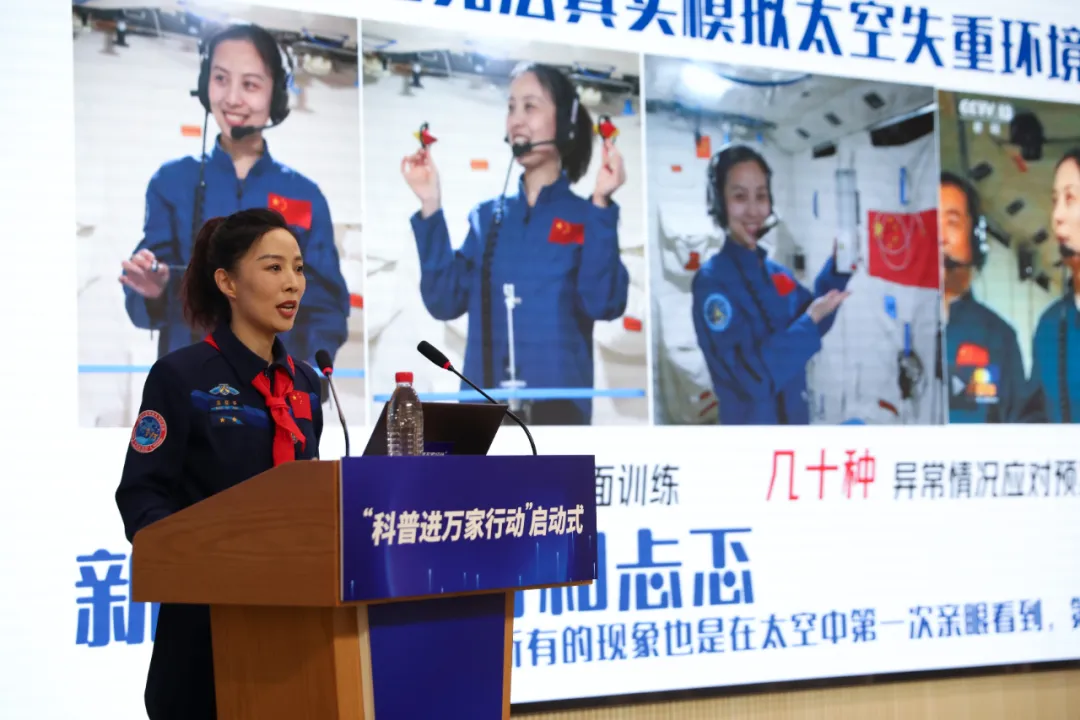

2023年5月27日,在“科普进万家行动”中,英雄航天员王亚平为孩子们讲述航天知识。中新社记者 赵隽/摄

爱国和创新是科学家精神的魂与要。1950年2月,数学家华罗庚从美国归国途中写下《致中国全体留美学生的公开信》,动情呼吁:“为了抉择真理,我们应当回去;为了国家民族,我们应当回去;为了为人民服务,我们应当回去;就是为了个人出路,也应当早日回去,建立我们工作的基础,为我们伟大的祖国的建设和发展奋斗。”核物理学家钱学森在《写给郭永怀的两封信》中深情写道:“今天是足踏祖国土地的头一天,也就是快乐生活的头一天,忘去那黑暗的美国吧!”

著名核物理学家程开甲在口述自传中说,创新是科学的生命之源。面对所遇到的每一个问题,首先要有科学的态度,决不能有束缚,不能跟着已有的跑,拿着现成的做些锦上添花的事;只有创新,才有突破,才有发展,才有成功。生物化学家邹承鲁在《我的科研选题三原则》一文中指出:“科学研究贵在创新,简单重复前人结果不是科学研究,没有创新就没有科学的前进与发展。在这种意义上说,在科学研究上是没有银牌的位置的。”

求实和奉献是科学家精神的本与基。我国著名的核物理学家、原子能科学事业的创始人、“两弹一星”元勋、中国科学院院士钱三强,1937年进入居里实验室攻读博士学位,在约里奥和伊莱娜·居里夫妇的领导下做研究,并跟随化学师郭黛勒夫人做放射化学的实验。在居里实验室,除了自己的论文工作以外,钱三强一有机会就帮别人干活,多学一点本领,就是为了回国之后,建立我国的原子能实验室。在那样一个学术空气的熏陶下,通过多样化的课题研究,他从一个对原子核科学尚未入门的青年,逐步成长为能够独立进行前沿研究的科学工作者,为将来投身“两弹一星”事业打下了坚实的基础。对于求实的态度,长期从事固体力学研究的郑哲敏院士说:“一个诚实的人,是不会伪造数据或认可未经检验的数据且拿去发表的,他不会编造什么虚假理论去骗人的。所以,我希望大家无论在什么情况下,都要像保护命根子那样去保证诚实。”

长期领导核武器理论研究和设计工作的于敏院士写道:“一个人的名字,早晚是要消失的。‘留取丹心照汗青’,能把微薄的力量融进祖国现代化建设之中,我也就可以自慰了。”著名物理学家、教育家严济慈在《我的科学历程》一文中写道:“努力去做一个不自满自足地闭门幽居以科学术士自居的人,不让自己成为以老一辈的科学领导者自居的人,而是懂得老科学家与年轻科学人员联合的意义和巨大的力量的人,自愿和乐意给年轻人打开一切科学道路使他们登上科学高峰的人。”

协同和育人是科学家精神的根与源。当今世界已经不再是“一人包打天下”的年代,科学研究亦是如此。尤其是重大而复杂的科技攻关,需要多个团队、多名人员、多台设备协同作战,同向发力,形成合力。“十个指头捏成拳”,只有协同才能出战斗力。担任过嫦娥一号、二号、四号、五号总设计师兼总指挥的叶培建院士认为,一份伟大的事业是要靠集体完成的,个人努力是其中很小的一部分。一个团队搞好了,我们的事业才能搞好。20世纪七十年代,黄纬禄担任总设计师主持研制我国第一枚潜地固体战略导弹“巨浪一号”,面对战术技术指标要求,黄纬禄提出“有问题共同商量,有困难共同克服,有余量共同掌握,有风险共同承担”的“四共同”原则,带动全国范围内参与“巨浪一号”研制工作的109家单位协同攻关,取得导弹发射圆满成功。

科技事业要想实现长期可持续发展,老一辈科学家必须有甘为人梯的育人精神。在著名大气物理和地球物理学家赵九章的弟子叶笃正眼中,老师是这样的人:“其一,他用人、培养人不拘一格。其二,他非常爱才。(对)有才华的人给予特殊培养和照顾。其三,他能鼓励并倾听学生发表不同意见,在学术上不固执己见,尤其赞赏能在学术见解上驳倒他的学生,这真是难能可贵。”

做好科学家精神的弘扬和传承

2021年,一条名为《寻找赛先生》的短视频在网络“走红”,相关话题“怎么理解科学家精神”在网络引发热议。“作为大学生,我也要不断钻研,传承科学家精神,永远跟党走,为国争光!”“追寻前辈踏过的脚印,不断前进。”……网民们自发留言,表达弘扬和传承科学家精神的决心。

上海交通大学博物馆的“两弹一星”功勋科学家专题展。视觉中国/供图

在经济社会飞速发展、媒体生态格局和公众认知习惯发生巨变的今天,如何激发全社会创新创造的活力,形成尊重知识、尊重人才、热爱科学、献身科学的浓厚氛围,提升社会大众特别是年轻人的科学素养,培养他们严谨的科学思维,是弘扬和传承科学家精神的题中之义。

2023年,中国科协、教育部联合印发《“科学家(精神)进校园行动”实施方案》并提出,构建协同工作模式,将科学家精神从抽象符号转化为生动的科学家故事,引导广大中小学生走近科学家,了解科学家精神,增强科学探索的好奇心。

一系列工作正在有条不紊地展开。中国科协、教育部联合在全国中小学打造科学家故事众创空间,以青少年喜闻乐见的形式,丰富第二课堂实践活动。校内支持学生社团开展科学家精神系列主题活动,校外依托现代科技馆体系提供支撑保障。线下强化统筹中国科学家精神宣讲团、科学家精神教育基地,以及大学生科技志愿服务,线上全面加强科学家精神资源汇聚传播,建好用好“风启学林”主题社区。

中国科技馆陆续开展了“科技馆里的思政课”“科学家故事戏剧社”“Z世代天团秀”“逐梦采风团”等活动。中国科学技术出版社发起成立科学家精神教育出版联盟,携手大百科全书出版社、科学出版社等10余家国家级出版机构,丰富拓展中小学生阅读创作空间,配套完善科学家故事阅读软硬件资源。

“学习强国”学习平台科技版块专门制作“每日科普”“每日科技名词”等内容,在“学习强国”客户端首页展示,并定时推送。邀请英雄航天员王亚平担任“学习强国”科普教师,录制原创系列科普节目《学习强国太空教师课堂·王亚平天文课》和《学习强国太空教师课堂·王亚平地球课》。两季共20集节目,累计点击量过亿。

各媒体纷纷亮出自己的看家本领:纪录片《大国脊梁》以科学家为人物核心,以重大事件为历史线索,讲述近代以来矢志报国的中国科学家砥砺奋斗的故事;《科学的七个瞬间》聚焦七个领域重大、典型的科技突破,透过这些“瞬间”及其故事,见微知著表达科学的理念价值和精神品质;《百年巨匠·科技篇》聚焦8位对中国科技事业发展作出杰出贡献的代表人物,细述他们取得的卓越科技成就。

此外,一些科技工作者纷纷开设自媒体账号,通过短视频、直播等形式,把科学知识和科学技能传达给更多的粉丝用户。用户的正向反馈,也进一步鼓舞和激励广大科技工作者,破解时代难题,回应人民期待。

习近平总书记指出:“在中华民族伟大复兴的征程上,一代又一代科学家心系祖国和人民,不畏艰难,无私奉献,为科学技术进步、人民生活改善、中华民族发展作出了重大贡献。新时代更需要继承发扬以国家民族命运为己任的爱国主义精神,更需要继续发扬以爱国主义为底色的科学家精神。”相信在党的坚强领导下,有广大科技工作者的不懈努力,有科学家精神的激励引领,我国科技事业必将取得更大进展,科研成果更加丰硕,创新人才喷涌奔流,助力我国从科技大国不断向科技强国迈进。

内容来源:中国新闻发布、网络图片